太陽光発電を導入する際、「どのくらい発電するのか?」「電気代はどの程度削減できるのか?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。そんなときは、実際の発電データが参考になります。

そこで今回は、長野県上田市の古安曽発電所のデータをもとに、住宅用太陽光発電を導入する際に押さえておくべきポイントを解説します。季節ごとの発電量の変動や、余剰電力の売電量、電気代の節約効果など、具体的なデータをもとに分析することで、太陽光発電をより効果的に活用するためのヒントが見えてきます。それでは、詳しく見ていきましょう。

長野県の太陽光導入は、Lifeコーポレーションへ

当社は長野県東御市で電気、不動産F事業を行っている会社、Lifeコーポレーションです。

長野県東信エリアを中心に、お客様宅への太陽光発電システムの設置を請け負います。

Lifeコーポレーションの特徴

- 地域密着で対応する事で、価格コストを下げてご提供可能

- 融資、補助金の申請をサポート 太陽光を弊社へご依頼いただいた場合、融資、補助金の申請に関する手続きをサポート(信州ソーラー認定事業者にも認定されています)

Lifeコーポレーションの会社情報

会社名:Lifeコーポレーション株式会社

住所:長野県東御市県154-1

設立:2016年2月

従業員数:7名

事業内容:宅地建物取引業・ソーラービルダー及びEPC事業・リース建築事業

建設業許可:長野県知事 許可(般-5) 第26694号

建築業種類:建設工事業・電気工事業・屋根工事業・大工工事業・内装仕上工事業・タイル・レンガ・ブロック工事業

宅地建物取引業許可:長野県知事(2)第5483号

産業廃棄物運搬収集運搬業許可証:許可番号 2001235236

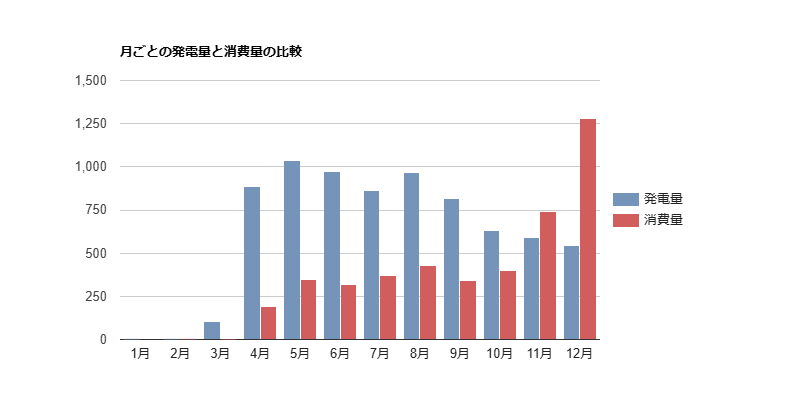

月ごとの発電量の変動

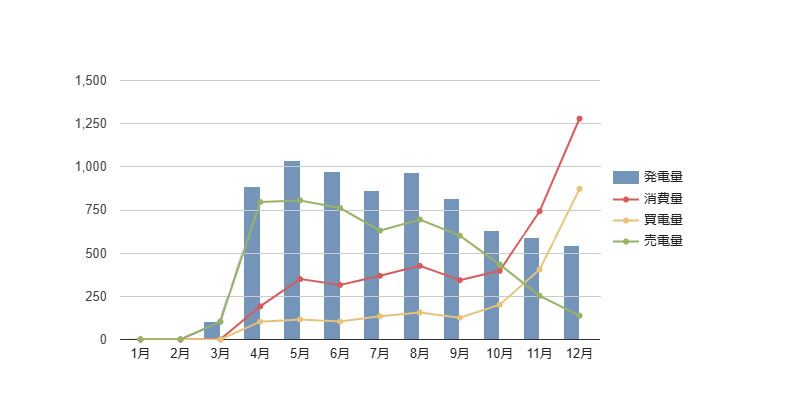

上図は月ごとの発電量と消費量を表したグラフです。

発電量(青)と消費量(赤)を比較すると、4月~9月に発電量が多くなり、冬季は消費量が増える傾向が見られます。

発電量の季節変動

上田市の古安曽発電所のデータを見ると、発電量は月ごとに大きく変動しています。

- 冬季(1~2月)は発電量ゼロ(データなし)、12月でも 544kWh と低めです。

- 春~夏(3~8月)は発電量が大幅に増加し、特に5月は 1039kWh とピークを迎えます。

- 秋(9~11月)は発電量が徐々に減少しています。

このデータから、一般家庭でも 冬季は発電量が少なくなるうえ消費量が増加することが推測できます。

しかしながら全国に目を向けると、一般家庭(4人家族)で太陽光パネルの容量を5kWとした場合、12月の発電量は理論上、約416kWhになります。これは、一般的な家庭用太陽光発電システムが発電するおおよその目安として広く認識されている年間発電量5,000kWhを12ヶ月で割ったものです。冬季は特に天候が乱れやすい季節ですので、ここまで発電しない地域の方が多いでしょう。

つまり、全国的に見て、上田市の発電量は冬季でも多いことがわかります。

長野県東信地域の発電の安定性

季節で変化があっても、上田市の発電量は全体的に安定しています。太陽光発電の導入が義務化された東京と比較し、上田市を含む東信地域の発電量が安定している理由をご紹介します。

1.晴天率の違い

東信地域は年間を通じて晴天率が70%以上と高く、曇天や雨の日が多い東京に比べて安定した発電が期待できます。

2.気温の影響

東信地域は標高が高く、夏でも気温が低め。太陽光パネルは高温になると発電効率が下がるため、都市部の東京よりも効率が維持されやすいです。

3.大気汚染の少なさ

東信地域は空気が澄んでおり、都市部の東京に比べて大気汚染の影響を受けにくく、発電ロスが少ないです。

4.スペースの確保に課題が少ない

東信地域は住宅や土地のスペースが広いため、隣家の影や光の反射の影響が最小限になり、適切な角度でパネルを設置しやすいため効率的な発電が可能になります。

以上のことから、地域柄、太陽光発電の発電効率を高める条件がそろっていることがわかります。

冬季の発電量減少への対策とメリット

それでも、年間でデータを比較して冬季の発電量が少ないとなると、一時的でも電気代の負担増が気になります。発電量が減少したときのために取る対策と、冬季だからこそのメリットを見ていきましょう。

対策

《買電の計画的利用》

冬は電力消費が増えるため、電気料金の安い時間帯に買電するなどの工夫が有効です。あらかじめシミュレーションしてみましょう。

《蓄電池の活用》

蓄電池に貯めた電力は、短期間(1~3日)なら蓄電池で夜間利用が可能ですので、買電量を抑えることができます。

メリット

《メンテナンスの適期》

東信地域は、秋の天候は安定し冬でも積雪が続くことはないため、パネルの点検や清掃に最適なタイミングとも考えられます。専門業者の繁忙期から外れるため、スケジュールを押さえやすく、費用も抑えられる可能性があります。

このように、冬季の発電量減少を考慮しつつ、蓄電池や電力プランを工夫すれば、太陽光発電のメリットを最大限に活かすことができそうです。

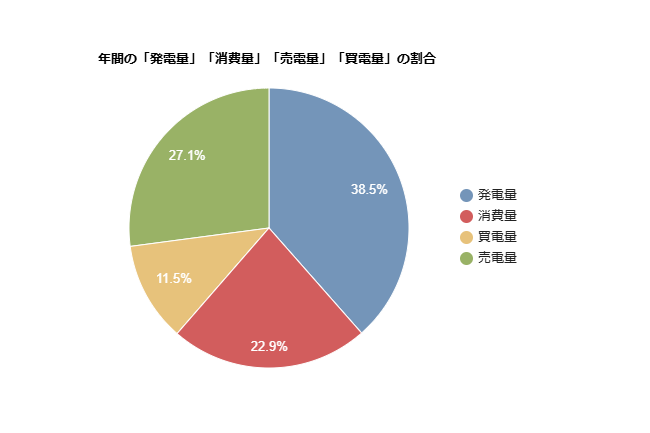

発電量と消費量のバランス

上図は年間の発電量・消費量・売電量・買電量の割合を表したグラフです。

全体に対する各要素の割合を表現しています。

発電量(青)が全体の大部分を占め、消費量(赤)はやや少なめ。

発電量に次いで売電量(緑)が多く、買電量(黄)は一番少ないです。

月別の発電量と消費量の変動

年間を通じて発電量は消費量を大きく上回っていますが、秋~冬は消費量が発電量を超えます。

例えば、古安曽発電所のデータによると5月の発電量は1039kWhですが、消費量は349.7kWhと3分の1程度。これにより、大量の余剰電力を売電できる可能性があります。

一方、12月は発電量が544kWhに対し、消費量は1278.7kWhと2倍以上に。冬場は買電が増えるため、生活スタイルによっては、夜間の割安プランを活用するのも選択肢の一つです。

こうしたデータを踏まえると、太陽光発電のメリットは明確ですね。発電量の多い時期に売電収入を得つつ、蓄電池を活用すれば夜間や冬場の買電を減らせます。電力が不足する時期は夜間の割安電力プランを組み合わせるなどこまめに工夫することで、年間の電気代を大きく節約できる可能性が高いでしょう。

発電量と消費量の差を活かす戦略

冬季は発電量が減少する一方で、消費量が増えるため、電気代を抑える戦略を立てましょう。ここではこの差をうまく活用する方法を見ていきましょう。

1. 昼間の電力を積極的に活用

冬の昼間でも発電はゼロではないため、日中に電力を使う家電を集中稼働させることで、自家消費率を高められます。例えば、洗濯機や食洗機、エコキュートの沸き上げを昼間に行うことで、買電を抑えることができます。

2. 電気料金プランの活用

発電が少ない時間帯(夜間)の電気代を抑えるため、夜間料金が安いプランに変更するのも有効です。特にオール電化住宅では「深夜電力プラン」を活用し、夜間に蓄熱暖房やエコキュートを稼働させると経済的です。

3. 蓄電池やV2Hを活用する

発電量が多い季節(春・夏・秋)と比較して、冬は電力の自給率が下がるため、蓄電池があるとさらに有効活用できます。昼間の発電分を夜に回すことで、買電量をさらに削減できます。V2H(電気自動車を家庭用電源として活用するシステム)を導入している場合、電気自動車(EV)に昼間の電力を充電し、夜間に使用するのも一つの方法でしょう。

4. 春〜夏は余剰電力の最大活用

春から夏にかけては、日射量が増えて太陽光発電の発電量が消費量を大きく上回る時期です。この余剰電力を最大限に活用することで、経済的なメリットをさらに高めることができます。

- 固定価格買取制度(FIT)を活用して、向こう10年分の売電単価をキープする。

- 蓄電池と併用して、夜間の活用や災害時の非常用電源として活用する。

- 電気自動車(EV)、特に「V2H(Vehicle to Home)」システムも蓄電池と同じ活用方法ができるため、ガソリン代の節約や、余剰電力を蓄えられる容量が増える。

5. 秋~冬は電力不足を賢く補う

秋から冬にかけては、日照時間の短縮や降雪の影響で発電量が減少し、電力の自給率が下がる時期。この時期に上手に電力を補い、無駄なコストを抑えるための賢い戦略をご紹介します。

- 夜間の割安電力プランなど、ライフスタイルに合わせた最適なプランを活用する。

- 冬季の電気代の大半を占める暖房の電力消費を抑えるために、省エネ性能の高い機器を使用する。

併せて断熱強化も図り(窓の二重ガラス化、断熱シートの活用、カーテンの見直し etc…)、室内の熱を逃がしにくくし、暖房効率を向上させる。 - HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)によって家庭内の電力使用状況をリアルタイムで見える化し、AIが最適な電力配分を自動調整してもらう。

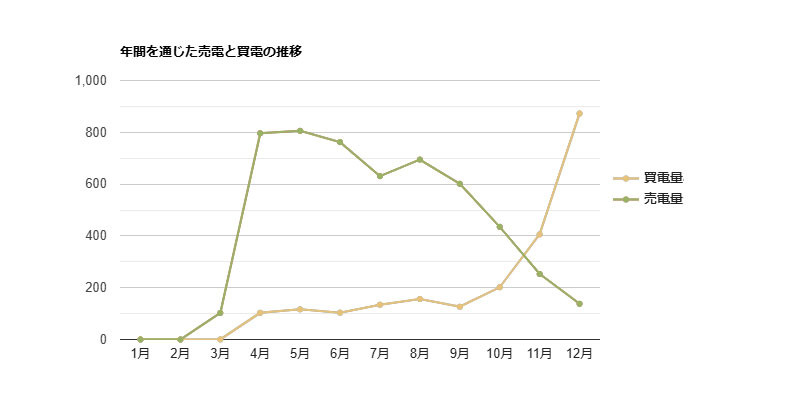

年間を通じた売電と買電の比率

上図は年間の売電量と買電量の年間推移を表したグラフです。

売電量(緑)は春~夏に多く、8月を過ぎると下がり始めます。

一方で、買電量(黄)は10月以降に急激に増加しています。

年間データを見ると、太陽光発電を導入した家庭のエネルギーの使い方が浮き彫りになります。

年間の発電量は7414.7kWh、消費量は4416.1kWhとなっており、発電した電力の約70%が売電可能です。

また、年間の買電量は2220.6kWhで、消費量の約50%に相当します。

この結果から、太陽光発電システムを導入することで、大きな売電収入が期待できることがわかります。

季節ごとの発電量の変動や売電収入・自家消費を最適化するポイント

売電は単純に「発電すれば売れる」というものではなく、季節ごとの発電量・消費量の変化や売電単価の動向を意識すると、その効果を最大限にすることができます。冬季は発電不足に備え、夏季は発電ピークを活かしつつ自家消費を最大化する戦略を立てることがポイントです。

また、天候や設備の状態にも影響を受けるため、売電頼みではなく、トータルで電力管理を最適化できるようにバランスをとります。以下に季節や天候の変化の特徴と太陽光発電の効率的な運用、電力活用のポイントを整理しました。

1. 冬季の発電量不足を最適化するには

- 発電量が少なくなるため、売電できる電力も減少する。一方で、消費量が増えるため、買電量が増加する可能性が高い。

- 日中の電力消費を見直し、発電した電力をできるだけ家庭で使うようにすることが重要。

- 対策としては、蓄電池を活用して日中の発電分を夜間に回す、電気料金プランを見直すなどの工夫が有効。

2. 夏季の発電ピーク時の売電を最適化するには

- 発電量が最大になるが、売電単価にも左右されるため、よりリアルなシミュレーションが必要。

- 主要な家事に使う家電を昼間に稼働させるなど自家消費を優先することで、売電よりも電気代の削減を優先する戦略もあり。

- 蓄電池やV2Hを活用して、余剰電力(使いきれずに余った電気)を夜間に回すことで、より効率的に電力を使える。

3. 発電するタイミングと消費するタイミングのズレを最適化するには

- 昼間に電気をたくさん使う(家電を稼働させる)

- 余った電気を蓄電池やV2Hに貯めて夜に使う

- 売電(収益化)するか自家消費(節約)するかのバランスを考える

いずれも、電気の使う時間帯と、電気を自家消費するか売電するかが基準になっていますね。

4. 天候による発電量の変動を最適化するには

- 曇りや雨の日は発電量が大幅に低下するため、売電できる電力量も不安定になる。

- 冬場の積雪も発電量に影響を与えるため、パネルの設置角度やメンテナンスを工夫することが重要。

【シミュレーション】どのくらい電気代を節約できるか

こちらの古安曾発電所の2024年分の実データの表を参考に、節約のシミュレーションを行っていきましょう。

| 月 | 発電量 (kWh) | 消費量 (kWh) | 買電量 (kWh) | 売電量 (kWh) |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3月 | 103 | 0.8 | 0.3 | 102.5 |

| 4月 | 885 | 191.8 | 103.1 | 796.3 |

| 5月 | 1039 | 349.7 | 116.4 | 805.7 |

| 6月 | 974.4 | 316 | 103.7 | 762.1 |

| 7月 | 865.3 | 368.8 | 134.3 | 630.8 |

| 8月 | 964.7 | 426.4 | 156.4 | 694.7 |

| 9月 | 818.4 | 343.6 | 126.4 | 601.2 |

| 10月 | 631.2 | 397.7 | 201.6 | 435.1 |

| 11月 | 589.7 | 742.6 | 405.9 | 253 |

| 12月 | 544 | 1278.7 | 872.5 | 137.8 |

| 年間合計 | 7414.7 | 4416.1 | 2220.6 | 5219.2 |

この年間のデータを参考に、電気代を計算してみました。

| 項目 | 計算式 | 金額(円) |

|---|---|---|

| 年間発電量の価値 | 7414.7 kWh × 30円 | 約222,441円 |

| 買電による支出 | 2220.6 kWh × 30円 | 約66,618円 |

| 売電収入 | 5219.2 kWh × 20円 | 約104,384円 |

| 自家消費による節約 | 222,441円 – 66,618円 – 104,384円 | 約117,057円 |

| 年間の経済効果(売電+節約) | 117,057円 + 104,384円 | 約221,441円 |

年間で発電される電力の総額は、約22.2万円分の電力を発電していることになります。この発電量は、単純に計算するとかなりの金額に相当しますが、現実的には、そのすべてを自家消費するのは難しいため、買電量や売電量が関わってきます。買電による支出は約6.6万円となり、売電収入は約10.4万円に達します。

ここで注目すべきは、自家消費による節約額が約11.7万円となる点です。自家消費がしっかりできれば、その分、電力会社に支払う電気代を大きく削減できることがわかります。売電収入と合わせると、年間で約22.1万円の経済効果が期待でき、これは予想以上の金額と言えるでしょう。

ただし、この金額はあくまで仮定に基づくシミュレーションであり、売電単価や自家消費の割合、電力会社の料金プランによって大きく変動します。特に、売電単価が低く設定されている場合や、家の中で電力を消費しきれない場合は、想定よりも節約効果が薄くなることも考えられます。そのため、実際に導入を検討する際には、自宅の使用状況に合わせたシミュレーションを推奨します。

太陽光発電の実データを参考に考えるべきこと

古安曽発電所の年間発電データ

古安曽発電所のデータを参考にすると、一般家庭でも 適切な設計と運用で太陽光発電を最大限活用できる ことがわかりましたね。古安曽発電所のデータをもとに、一般家庭が太陽光発電を導入する際のポイントは以下のようにまとめられます。

- 地域の日射量を考慮して発電量をシミュレーションする。

- 季節ごとの発電量の変動を把握し、冬の電力確保を考える。

- 売電と買電のバランスを見極め、お得な電気契約を選ぶ。

- 蓄電池の活用を検討し、夜間や曇天時の電力対策を行う。

- 設置コストと長期的な収支を計算し、投資効果を見極める。

うまく運用すれば電気代の節約や売電収入が期待できる一方で、冬場の発電低下や消費量とのバランスにも注意が必要です。季節ごとの発電量や消費量のバランスを考慮しながら、賢く導入を検討しましょう!